「せっかく綺麗に貼ったのに、すぐに剥がれてしまった…」

配線カバーをマスキングテープで固定したものの、いつの間にか落ちてしまってイライラした経験はありませんか?

実は、これには明確な原因があります。

この記事では、配線カバーのマスキングテープが剥がれる理由から、効果的な貼り方、代用品までを徹底解説します。

テープが長持ちするコツを知っておくと、見た目も機能も保てて快適な空間づくりができます。

しかも、賃貸でも壁を傷つけずに固定できる裏ワザも紹介!

配線整理に悩んでいるあなたに、今すぐ役立つ情報をお届けします。

マスキングテープが剥がれる最大の原因は「接着力不足」

粘着力が不十分だと、どんなに丁寧に貼ってもすぐに浮いてしまいます。

まずは基本的な原因を押さえましょう。

素材の相性が悪いと粘着力が発揮されない

マスキングテープは、貼る素材との相性によって粘着力が大きく変わります。

特に、表面がツルツルしたプラスチック製や防汚コート加工された壁材は、テープが密着しづらい傾向にあります。

こうした素材には、通常のマスキングテープでは粘着力が発揮されにくく、すぐに剥がれてしまう原因になります。

相性の良い素材かどうか、あらかじめ確認してから使用しましょう。

汚れ・ホコリ・油分があると定着しにくい

壁や配線カバーに付着しているホコリや油分は、粘着面と素材の間にバリアを作ってしまいます。

そのため、どんなに強力なテープでも、時間とともに剥がれてしまいます。

貼る前には、必ず乾いた布やアルコールで拭き取り、表面を清潔に整えることが大切です。

一手間かけるだけで、持ちが劇的に変わります。

湿気や温度変化にも要注意

湿気が多い場所や温度変化の激しい環境では、テープの粘着力が低下しやすくなります。

とくに夏場の結露や、暖房が当たる場所などでは注意が必要です。

使用環境に応じたテープを選ぶことで、剥がれのリスクを抑えられます。

テープの種類によって「剥がれやすさ」が大きく変わる

見た目が似ていても、テープの素材や設計によって性能はまったく異なります。

選ぶテープを間違えると、すぐに剥がれる原因になってしまいます。

紙製マスキングテープは粘着力が弱め

紙素材のマスキングテープは、手軽に扱えて見た目もかわいいですが、粘着力は控えめです。

時間の経過とともに剥がれやすく、特に重量のある配線カバーの固定には不向きです。

装飾目的であれば問題ありませんが、実用性を求めるなら別の素材を選びましょう。

布製・ビニール製なら長期固定に向いている

布やビニール素材のテープは、紙製に比べて粘着力が強く伸縮性もあるため、配線カバーの固定に適しています。

また、布製は凹凸のある面にも馴染みやすく、しっかりと密着します。

長期間剥がれにくいので、固定用途にはおすすめです。

屋内用と屋外用で粘着力に差がある

屋外用のマスキングテープは、耐水性や耐候性が高く、屋内で使えば非常に強力です。

ただし、剥がすときに跡が残りやすい場合もあるので、使用前に確認しましょう。

目的に合ったタイプを選ぶことで、トラブルを避けられます。

配線カバーの材質によってはマスキングテープが定着しにくい

配線カバー自体の素材も、剥がれやすさに直結します。

表面の状態を把握することで、適したテープが選べます。

ツルツルしたプラスチック製は要注意

光沢のあるプラスチックは、テープが滑って密着しにくい代表的な素材です。

粘着力が一時的に働いても、時間が経つと自然に浮いてくることがよくあります。

この場合、布製や強粘着タイプのテープを選ぶことで、ある程度は対処可能です。

凹凸のある表面はテープが浮きやすい

木目調やエンボス加工など、表面に凹凸があるとテープの接地面積が減ってしまいます。

そのため、しっかり貼ったつもりでも徐々に端から剥がれていくケースが多く見られます。

このような素材には、柔軟性のある布製テープが最適です。

塗装済み表面だと剥がれやすいケースも

見た目には問題がなさそうな塗装済みの素材でも、塗膜との相性で粘着が弱くなることがあります。

特に艶あり塗装や防汚加工がされていると、粘着面が安定しません。

こうした場合は、テープの種類を見直すか、別の固定方法を検討しましょう。

剥がれを防ぐなら「下地処理」がカギ

どんなに良いテープを選んでも、貼る前の準備が不十分だと効果は半減します。

下地処理で粘着力を最大限に引き出しましょう。

汚れをとってから貼る

貼る前に、表面の油や汚れをしっかり取り除くのが鉄則です。

特に手でよく触れる場所は、目に見えない油分が付着していることが多いため、拭き取るのがおすすめです。

このひと手間で、テープの持続性が格段に向上します。

ドライヤーで温めると密着度アップ

貼る直前に、ドライヤーで軽く温めることで粘着剤が柔らかくなり、密着力が高まります。

特に冬場など気温が低いときには有効です。

熱の加減に注意しながら、軽く温風をあててから貼り付けてみましょう。

プライマーを併用すればさらに強力

テープ専用のプライマーを使うことで、粘着力が飛躍的にアップします。

とくに滑りやすい素材や、長期間固定したい場所には効果的です。

少し手間はかかりますが、結果的に貼り直しの手間を省けます。

貼り方を工夫するだけで持ちが変わる

貼り方のちょっとしたコツ次第で、マスキングテープの持ちは大きく変わります。

正しい貼り方を意識するだけで、剥がれにくさがグッとアップします。

引っ張りながら貼らず、たるませない

マスキングテープをピンと引っ張りながら貼ると、反発力で徐々に浮いてきやすくなります。

一方で、たるませてしまうと、隙間から空気が入り込んで剥がれやすくなります。

理想は、テープを適度な力加減でそっと貼り付けていくこと。

無理に引っ張らず、均一な力で押し付けるのがポイントです。

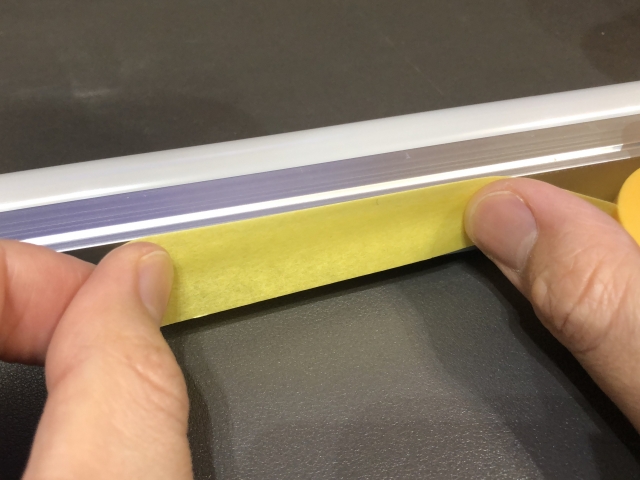

カバー全体を覆うように貼ると安定する

マスキングテープを細くカットして部分的に使うよりも、カバー全体を覆うように貼ることで安定感が増します。

面積が広くなるほど、粘着力が分散されにくくなり、剥がれにくくなります。

見た目も整うので、一石二鳥です。

テープの端を折り返して剥がれにくく

テープの端をほんの少し折り返すことで、端からの剥がれを防げます。 また、テープの厚みが増すことで接着面がしっかりと固定されやすくなります。

わずかな工夫で持ちが大きく変わります。

どうしても剥がれるなら「代替テープ」を使うのが正解

マスキングテープではどうしても剥がれてしまうなら、他の選択肢を検討しましょう。

実は、粘着力が高くて目立ちにくい代替品はたくさんあります。

両面テープや強力粘着タイプを活用

配線カバーの固定に向いているのは、布両面テープや超強力タイプの接着テープです。

粘着力が高く、厚みのある素材にも対応しているため、浮きやズレが起きにくいのが特徴です。

屋外用タイプを室内で使うことで、より長持ちさせることも可能です。

インテリアに馴染むテープも多数あり

最近は、木目調・レンガ調・透明タイプなど、見た目にこだわったテープも豊富に販売されています。

インテリアに自然に馴染むことで、美観を損ねずに配線カバーを固定できます。

色味や素材感に合わせて選ぶと、生活感を抑えたおしゃれな空間に仕上がります。

100均でも高性能なテープが手に入る

近年の100円ショップでは、強粘着タイプのテープや両面テープも高性能になっています。

コスパ重視なら、まずは100均で試してみるのもアリです。

必要な長さだけ買えるのも魅力のひとつです。

賃貸でも安心!壁に固定する方法

賃貸住宅でも安心して使える、跡が残らない固定法があります。

原状回復を意識しながら、しっかり配線を整理したい方にぴったりです。

養生テープとの二重使いで跡残り防止

まず壁に養生テープを貼り、その上からマスキングテープを貼ることで、壁を直接傷つけずに固定ができます。

養生テープは剥がしやすく、粘着跡も残りにくいため、原状回復が求められる賃貸には最適です。

一手間加えるだけで、トラブルを未然に防げます。

粘着ゲルシートやマグネットも活用可能

壁に穴を開けたくない場合は、粘着ゲルシートやマグネット式の配線カバーもおすすめです。

貼って剥がせるタイプなら、移動や取り替えも簡単。

インテリアの自由度も高まります。

「剥がせるテープ」の種類を見極めよう

最近では、「剥がせる」「再利用できる」といった特性を持つテープも多く販売されています。

使用する前に、商品の説明をよく読み、壁紙や素材に対応しているか確認しましょう。

失敗しないための下準備として重要なポイントです。

メンテナンス習慣も大事

一度貼ったら終わりではありません。

定期的なメンテナンスを習慣にすることで、長く快適に使えます。

月に一度は粘着状態をチェック

特に気温や湿度の変化が激しい季節には、粘着状態をチェックしておきましょう。

端が浮いていないか、ホコリが溜まっていないかを目視で確認するだけでも効果があります。

早めの対応が長持ちのカギです。

湿度が高い日は除湿機で対策を

湿気はテープの大敵です。 とくに梅雨時期や加湿器を使う冬場は、室内の湿度が上がりがちです。

除湿機や換気を活用して、粘着環境を整えましょう。

テープ跡が残った場合の落とし方も紹介

万が一、剥がしたあとに粘着跡が残ってしまった場合は、シール剥がし剤を使うと効果的です。

布にしみ込ませて優しく拭き取ればきれいに落とせます。

仕上げに中性洗剤で拭き上げると安心です。

まとめ

マスキングテープで配線カバーを固定する際、「すぐ剥がれてしまう」と悩む方は少なくありません。

しかし、剥がれる原因を知り、正しい貼り方や適したテープを選ぶことで、見た目も機能も満足のいく仕上がりになります。

特に重要なのは、素材との相性や貼る前の下処理、そして環境への配慮です。

さらに、両面テープや補強アイテムを活用すれば、より強力かつ長持ちする固定が可能です。

今回ご紹介した対策を取り入れて、配線まわりを快適&美しく整えましょう。