巻きすって、裏表があるってご存じでしたか?

実は、裏表を間違えると巻いたお寿司がくっついてしまったり、キレイに仕上がらなかったりと、意外と仕上がりに大きな差が出てしまいます。

「巻きすの結び目ってどっち側?」「表ってツルツルしてる方?」「そもそも巻きすの正しい使い方って?」

そんなお悩みをお持ちの方に向けて、この記事ではわかりやすく巻きすの裏表の見分け方や使い方をご紹介します。

料理がもっと楽しくなるようなちょっとしたコツや意外な活用アイデアまでたっぷりお届けしますので、巻きすビギナーさんも料理をもっと楽しみたい方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

巻きすの裏表はどっち?まずは結論!

まず最初に、巻きすの裏表の違いをしっかり理解しておくことが大切です。

ここを間違えると、せっかくの巻き料理が台無しになってしまうことも…。

安心して使えるように、わかりやすく解説していきますね。

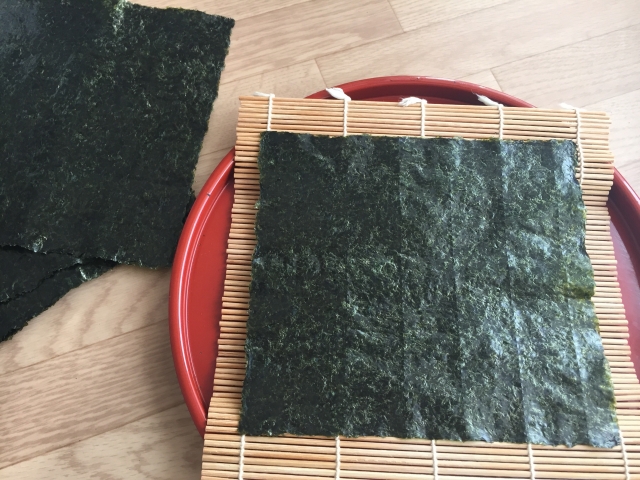

「裏」と「表」の違いとは?結び目があるほうが裏!

巻きすには「表」と「裏」があります。

基本的には、竹の棒がなめらかに並んでいて、糸の結び目が見えない面が「表」。

そして、糸の結び目がポコポコと出ている面が「裏」とされています。

巻きすを持って両面を見比べてみると、すぐに違いがわかるはず。

結び目があるかないか、それが見分ける大きなポイントです。

裏を使う理由!くっつかない・形がキレイに決まる

裏側(結び目がある面)を食材側にして使うことで、竹の凹凸が空気を含んでくれるため、海苔や卵焼きなどがくっつきにくくなります。

また、巻き終わったあとの形もきれいに整いやすく、プロのような仕上がりに近づけることができます。

巻きすの「裏を使う」のは、実は理にかなった調理テクニックなんですね。

一度で覚えられる!裏表の見分け方のコツ

「どっちが裏か、毎回忘れちゃう…」という方には、覚え方のコツがあります。

裏は「う・ら・おもて」の“う”で「うねっている=結び目がある面」と覚えてみてください。

また、裏側にはラップを敷くことが多いので「ラップ=裏」とセットで覚えておくと便利ですよ。

巻きすの構造と向き!間違いやすいポイントを解説

巻きすはただ裏表だけでなく、向きや結び目の位置も料理の仕上がりに関わってきます。

ここでは、巻くときに意識したい構造や向きのポイントを見ていきましょう。

巻きすの結び目はどこにくる?正しい向きとは

巻きすの結び目は、基本的に手前側にくるように置きます。

そうすることで、力が均等に入り、キレイに巻き上げやすくなります。

結び目が奥にあると、巻いたときにたわんでしまい、形が崩れやすくなることも。

向きに迷ったときは、「結び目は自分側」と覚えておくと安心です。

向きを間違えるとどうなる?失敗例と注意点

向きを逆にすると、巻くときに均等な力がかかりにくくなります。

その結果、寿司が片方だけ太くなったり、端が浮いてしまったりと、見た目がいまいちになってしまうことも。

また、糸が緩んでいる巻きすだと、力を入れすぎて形が崩れる原因にもなります。

巻く前には、向きと巻きすの張り具合も軽くチェックしておくと安心です。

模様をつけたいときは「表」を使う?応用テクも紹介

伊達巻など、巻き目を表面につけたい料理では、あえて表側(結び目のない面)を内側にして使います。

そうすると、竹のなめらかな面の模様がそのまま食材につき、美しい仕上がりになります。

料理に合わせて裏表を使い分けられるようになると、巻きすの応用力がぐっと上がりますよ。

巻きす裏表ミスで起きる失敗例と対処法

間違った使い方で起きてしまう失敗は意外と多いもの。

ここでは実際にありがちなミスと、それを防ぐためのポイントをご紹介します。

寿司がくっついて剥がれない…裏を使ってなかった!

巻き寿司を巻いたあと、いざ開いてみたら海苔が巻きすにベッタリ…そんな経験はありませんか?

それはもしかすると、巻きすの表を使っていたからかもしれません。

表面(結び目がない方)はフラットな分、食材との接触面が広く、粘着しやすいのです。

必ず、結び目のある裏側を食材側にして巻くようにしましょう。

伊達巻の模様がうまく出ない理由

「せっかく巻いたのに模様がぼんやり…」というときは、表裏を逆にしてしまった可能性があります。

伊達巻の模様をきれいに出すには、結び目のない表側を内側にして巻くのがポイント。

これにより、竹のなめらかな面がしっかりと卵生地に当たり、美しい模様になります。

使う料理によって裏表を使い分けることが大切です。

竹のささくれ・破損を防ぐポイント

間違った面や無理な力で巻いていると、竹がささくれてしまうことがあります。

特に、乾燥しすぎた巻きすや古くなった巻きすは要注意です。

使用前に軽く湿らせたり、力を入れすぎないように心がけることで長く使い続けることができますよ。

巻きすの使い方をシーン別に解説!

巻きすは料理によって使い方を少し変えると、仕上がりの美しさや巻きやすさが格段に変わってきます。

ここではシーン別にポイントを解説しますね。

巻き寿司の場合は裏を使うのが基本

巻き寿司を作るときは、裏側(結び目がある面)を内側にして使うのが基本です。

竹の凹凸があることで空気が入り、食材が張りつきにくくなります。

ラップを敷いて巻くと、さらにくっつきにくく、洗い物もラクになります。

伊達巻や卵焼きはどう使う?模様の出し方の違い

伊達巻などの卵料理で模様を出したいときは、表側(結び目のない面)を内側にして巻きましょう。

竹の平らな面が模様として転写され、見た目が美しい仕上がりになります。

家庭でもちょっとしたプロの工夫を取り入れられます。

ロールケーキやキンパにも応用できる?実例で解説

意外かもしれませんが、巻きすは和食だけでなくロールケーキや韓国料理のキンパなどにも使えます。

ラップを巻いた状態で使えば、食材がくっつかず形を整えるのにもぴったり!

応用することで、いろんな料理に使える万能ツールになりますよ。

巻きすをもっと活用!便利な裏ワザ&代用アイデア

巻きすをもっと便利に使いこなしたい!という方のために、ちょっとした工夫や代用品についてご紹介します。

ラップやキッチンペーパーを併用すると洗うのが楽に

巻きすの上にラップやキッチンペーパーを敷いてから使うと、食材が直接巻きすに触れず、汚れにくくなります。

使い終わったあとはラップを外すだけでOKなので、洗い物が減ってとても便利です。

衛生的にも安心できる方法です。

巻きすがないときの代用品

急に巻きすが必要になったけど手元にない!というときは、代用品でも大丈夫。

まな板にラップを巻いて代用したり、100円ショップで売っているシリコンシートなどを活用するのもおすすめです。

巻く力を加えられれば、工夫次第で巻き料理は楽しめますよ。

料理以外でも活躍?巻きすの意外な使い道

巻きすは実は料理以外にも活用できるアイテム。

たとえば、豆腐の水切りや、手作り雑貨の型取り、DIYでの押さえ具などにも使えます。

キッチンだけでなく、暮らしの中でも役立つアイデアが広がります。

巻きすの正しいお手入れと保管法

長く気持ちよく使うためには、お手入れと保管もとっても大事。

ここでは基本的なケア方法をご紹介します。

使用後の洗い方

使い終わったら、ぬるま湯でさっと汚れを落とすのが基本です。

洗剤を使うと竹が傷んでしまうことがあるので、できれば避けた方が安心。

乾いた布で水分をしっかりふき取り、風通しの良い場所に置きましょう。

乾かすときのポイント

早く乾かしたいからといって、直射日光に当てるのはNGです。

竹が反ったり割れたりする原因になるので、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

湿気がこもらないよう、平らに干すのがコツです。

長く使うための保管方法と交換の目安

使用後は、通気性の良い袋や布巾などに包んで保管しましょう。

湿気が多い場所はカビの原因になるので避けてください。

ささくれや糸のゆるみが目立ってきたら、交換のサインです。

巻きすにまつわる素朴なQ&A集

最後に、よくある素朴な疑問にお答えします。

裏表が逆でも一応巻ける?

はい、巻くこと自体はできます。

ただし、海苔がくっつきやすくなったり、見た目が整いにくくなることも。

なるべく裏表を正しく使うように意識することで、失敗を減らせます。

プラスチック製の巻きすでも同じように使える?

はい、使い方は同じです。

プラスチック製は洗いやすくてカビにくい反面、模様がつけづらいこともあります。

用途や好みに合わせて選ぶのが良いですね。

買い替えのタイミングは?

竹がささくれていたり、糸が緩んで形が崩れるようになったら、買い替えのサイン。

定期的に状態をチェックして、安全に使いましょう。

まとめ 巻きすの裏表に迷わず毎日の料理をもっと楽しく!

巻きすは一見シンプルな道具ですが、裏表や向き、使い方をしっかり理解するだけで、仕上がりがぐんと変わります。

お寿司や伊達巻、ロールケーキまで、いろんな料理で活躍してくれる便利なアイテム。

正しく使えば、料理がもっと楽しく、そしてプロのような美しさにも近づけます。

今回ご紹介した見分け方や使い分けのコツをぜひ取り入れて、巻きすライフを楽しんでくださいね。

これから巻きすデビューする方も、今まで何となく使っていた方も、ぜひ今日から正しく使いこなして、おいしくて見た目も素敵な一品を作ってみましょう!